2025.07.25

水を治める 先人たちの決意と熱意、技術に学ぶ 荷車引きから国家プロジェクトリーダーへ ~水の開発者・河村瑞賢~ 連載67回 緒方英樹

琵琶湖から流れ出る唯一の河川・瀬田川

日本最大の湖である琵琶湖には117本もの河川が流れ込んでいますが、琵琶湖から流れ出る唯一の河川が瀬田川です。その瀬田川は京都で宇治川となり、木津川、桂川と合流し、淀川となって大阪湾に注いでいます。

現在、この瀬田川には、琵琶湖と下流へ流れる水量を調節する瀬田川洗堰(あらいぜき)が設けられていて、治水・利水に運用されています。琵琶湖は、洪水時には下流の洪水防御のための調整池としての役割を、渇水時には貯水池の役割を果たしています。

しかし、この瀬田川の歴史には、流域を潤す命の川であると同時に、大きな被害をもたらす洪水や浸水に苦しめられながら自然と向き合った先人たちの奮闘があります。

奈良時代、「琵琶湖の洪水を防ぐには瀬田川を開削して湖水の流れを良くするしかない」と考えたのは僧・行基でした。そこで、瀬田川に大きく張り出して川幅が急に狭くなっている大日山を削り取ろうと考えましたが、その結果、かえって下流で氾濫(はんらん)が起こることを危惧して工事を断念しています。そして、山頂に大日如来をまつり、この山を削ればたたりがある、との言い伝えを残したため、明治時代になるまで誰も大日山に手はつけれられませんでした。

瀬田川大普請に挑んだ河村瑞賢

奈良時代から久しく瀬田川の治水工事がなされなかった江戸時代、洪水の被害を被った周辺の村々から何度も川浚(かわざら)えの嘆願が出され、川底の浚渫(しゅんせつ)、砂地や葭地(よしじ)の撤去、堤や杭柵の設置等が幕府の指示で行われました。しかし、土砂が堆積して川床が高くなった淀川の根本的な解決にはなりませんでした。

そこで、1684(貞享元)年、 幕府の命を受けた河村瑞賢(かわむら・ずいけん)が治水工事に着手します。その時、瑞賢は67歳。淀川が海に注ぐところに九条島があり、河水が島に当たって水勢を弱めることが、上流の土砂堆積の原因になっているとして、島の中ほどを両端まで開削し、幅約90メートル、長さ約3キロに及ぶ人工河川(新川、のちに安治川)を造りました。少し掘ると水が湧き出すような悪条件下、工事はわずか20日間で完成させたと言われます。

そして15年後の1699(元禄12)年、再び工事の指揮をとった河村瑞賢は、瀬田唐橋から旧洗堰までの間の東岸を削るとともに、黒津八島と呼ばれた中州を浚渫して二つの島としました。この大普請によって水の流れが格段に良くなりましたが、その年、瑞賢は82歳で天寿を全うします。鎌倉の建長寺にお墓があります。

江戸の政治家・朱子学者として知られる新井白石は「畿内治河記」のなかで、瑞賢の治水事業の恩恵について「人々は声をそろえて喜び、工事をほめる声は野に満ちている。昔からこれまで、こんな大きな功績をたてた人はいないだろう」と高く評価しています。

東回り・西回り航路を開発

荒井白石から「天下に並ぶ者がいない」と称された河村瑞賢とは、何者なのか。

江戸時代初期、伊勢(伊勢国度会郡東宮村)の貧農から身を起こした瑞賢は、車力(しゃりき)と呼ばれた荷車引きから材木商となり、「明暦の大火」をきっかけに財を成して後、多くの公共事業においてプロジェクトリーダー的な活躍を見せています。故郷である南伊勢町の公園には銅像が建ち、地元では「瑞賢さん」と親しまれています。

海運航路の開拓や、淀川河口の治水工事、越後の鉱山開発などの功績を讃えて建つ河村瑞賢銅像

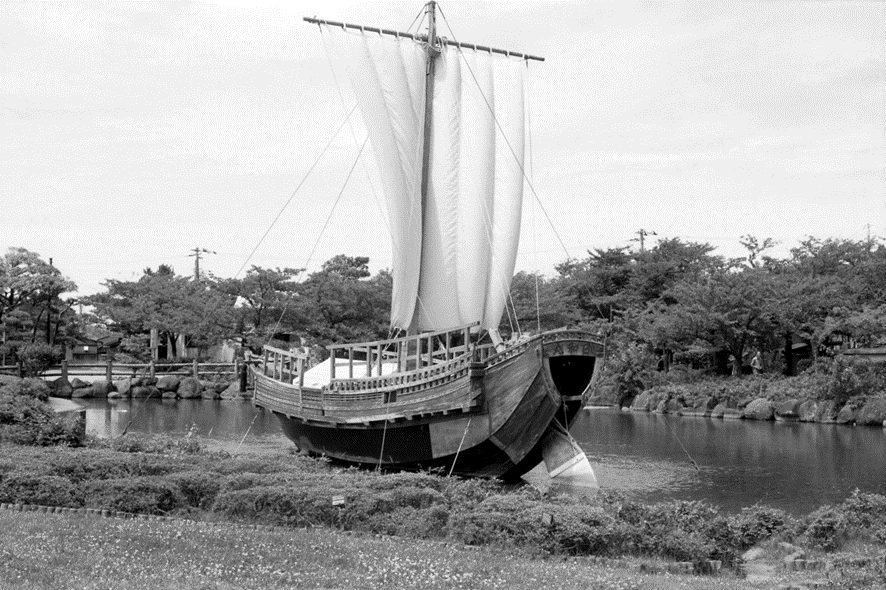

山形県酒田市の日和山公園にも河村瑞賢の銅像が建っているのはなぜでしょうか。そこには、北前船の模型船も。

日和山公園に日本海海運で活躍した北前船、国内最大1/2スケールの模型船

河村瑞賢が幕命を受けて整備した西回り航路とは、1672(寛文12)年に酒田から日本海と瀬戸内海を通って大坂米や特産物を送る日本海海運ルートです。西回りの航路を走る船を北前船と呼ぶようになり、その大動脈の起点となったのが最上川の湊町・酒田でした。

西回り航路の2年前に整備された東回り航路は、奥羽の米を江戸に回送するため、阿武隈川の河口から太平洋を通って将軍の住む江戸へ年貢米を届ける重要なルートでした。

これら2つの海運ルートは、瑞賢をリーダーとして気象海象をはじめ、航路の状況を丹念に調査、制度改革も含めて進められた一大国家プロジェクトだったのです。

企業人にして土木人でもあった河村瑞賢とは、江戸と大坂の礎を創るにあたり「大局と細部」の両方を見る力を持った革新的な大人物であったことに改めて唸(うな)らされます。