2025.08.25

水を治める 先人たちの決意と熱意、技術に学ぶ 万葉歌人が詠んだ越中の河川~暴れ川を治めた意外なチャレンジャーたち~ 連載68回 緒方英樹

大伴家持は、なぜ越中で多くの川を詠んだのか

古代より越中(えっちゅう)と呼ばれていた富山県には300本を超える河川があります。その中でも、東から黒部川、常願寺川、 神通川、庄川、小矢部川は国が管理する一級河川に指定されて五大河川と呼ばれ、北アルプス・立山連峰から流れて富山湾に注いでいます。

標高3000メートル級の山々と水深1000メートルの海による高低差4000メートルの地形は、実にダイナミックな美観を有し、山々から注ぐ豊穣な海の産物は多種多様な幸をもたらしてきました。これら悠久の川は、富山県人の生活に欠かせない存在として暮らしを支えています。しかしながら、こうした現在に至るまでには、自然と先人たちの数限りない奮闘の歩みがありました。

豊富な水は豊かな収穫をもたらす一方で、洪水など水害を幾度ももたらし、水と闘った農民や治水者たちの歴史を重ねてきました。

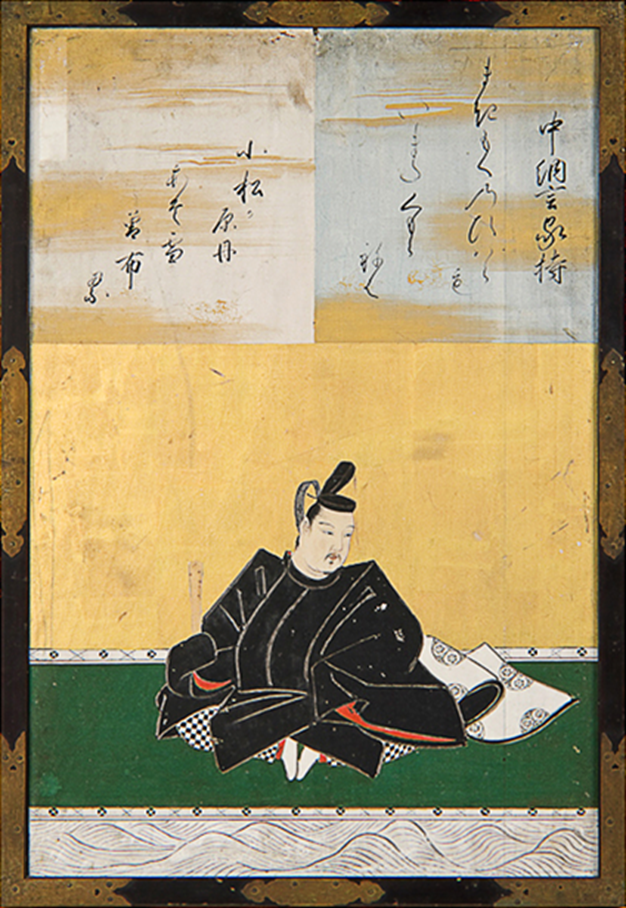

今から1279年前、奈良時代の746(天平18)年、越中の国の国守(こくしゅ=現在の知事)として大伴家持(おおともの・やかもち)が赴任してきました。29歳の家持は、少納言に遷任されて帰京するまでの5年間223首もの歌を詠み、万葉集に残した歌の地名、場所の多くに越中の川があります。

なぜ家持は、越中で川に引かれたのでしょうか。その人生は左遷と昇進を繰り返す波瀾へと向かう中で、海のない奈良で育った家持が眺めた越中の山々、そこから一気に海へ注ぐ悠久の川、絶え間ない水の流れに映った心象風景を万葉歌に託したのかもしれません。

常願寺川治水に取り組んだ戦国の猛者・佐々成政

婦負河の 速き瀬ごとに 篝(かがり)さし 八十伴の男は 鵜川立ちけり

婦負河(めひがは)は、神通川もしくは常願寺川のことのようです。婦負川の急流で瀬ごとにかがり火をたいて、多くの官人たちが鵜飼をしている様子を家持は歌っています。

古来より地震や大雨により出水した越中の河川は、沿村の人々に甚大な水害によるトラウマを植えつけてきました。中でも「暴れ川」の異名を取るのが常願寺川です。この常願寺川の治水に初めて本格的に取り組んだのは、戦国武将・佐々成政(さっさ・なりまさ)です。

織田信長が越中の守護として送り込んだ成政は、1580(天正8)年に越中に入国して常願寺川の氾濫を目の当たりにします。「度々の洪水で家屋漂流し、人馬も溺死した」と「常願寺川沿革誌」にあります。そこで成政は、洪水から城下を守るために石堤を築くことを思い立ちました。これが三面を玉石張りにした大堤防「佐々提(さっさてい)」です。

三面玉石張りとは、堤防の天端、両のり面すべてを石で被った越中初の川筋堤防のことで、この霞堤(不連続堤防)は、川下を守るためにいくつも築かれたということです。現在は、馬瀬口(旧大山町)の常西合口用水川底にその天端部をのぞかせるのみです。

さらに成政は、洪水で堤防を破って出来た支川に「鼬(いたち)川」と名づけ、両側に堤防を築き、流域原野を開墾したと伝わります。芥川賞作家・宮本輝の小説「螢(ほたる)川」の舞台となった川として知られます。

氾濫する庄川、農民のために命がけで立ち向かった沢田清兵衛

雄神河 紅にほふ 娘子(をとめ)らし 葦付(あしつき)取ると 瀬に立たすらし

大伴家持が砺波(となみ)地方へ訪れた時、通りかかった雄神(おがみ)川の川辺にて、清らかな川面に映える赤い着物の乙女たちを和歌に詠んでいます。

庄川はかつて雄神川と呼ばれており、今とは異なる流路で砺波扇状地を流れていました。それが1585(天正13)年の大地震で現在の庄川と千保川(せんぼがわ)の流路が出来たと言われています。この中部地方を震源とする天正の大地震は、多くの戦国城や戦国大名たちにも甚大な被害をもたらしました。礪波平野でも木舟城(きふねじょう)が陥没して城主前田秀継夫妻をはじめ家臣、住民の多くが亡くなる大災害となりました。

1586(天正13)年に発生した天正地震により西側山腹で山体崩壊が発生した。

天正地震の後、繰り返し氾濫する千保川の水害から村々を守るため、加賀藩の命により千保川を締め切って庄川を本流とする川除(かわよけ)工事が行われました。川除とは、河川の堤防を頑丈にして、川床の土砂をさらい、川の流れや潮の干満で水が集中する澪筋(みおすじ)を変える工事のことです。

ところが、1772(明和9)年、弁財天前(庄川町)の松川除が切れて砺波平野一帯に大洪水が襲いました。水が村々を飲み込んででいく怒とうの恐ろしさを体験したのが、肝煎(村長)の跡取り息子だった左知蔵(さちぞう)こと後の沢田清兵衛(さわだ・せいべえ)でした。

「水害から人々を守る」。そう決意した左知蔵少年は、寸暇を惜しんで勉学に励むと、現・射水市(いみずし)の和算家・測量家の石黒信由に師事して算学や測量術を学びます。

そして1783(天明3)年、またも松川除が破られて一面の田畑や家屋が流出、19歳になっていた左知蔵改め清兵衛は、一面砂礫と化した川原を歩いて詳細な地図を作製したり、古老の意見を聞いたりして研究を重ねます。

そして 1789(天明9)年、庄川・千保川の大洪水で下流―帯が被害を受けて、皆が絶望するしかない惨状を見た清兵衛は私財をなげうち復興に乗り出します。

被災地を歩いて回り、精密な地図を作り、流域堤防の強化、各用水の取入口と流路整備、工事に必要な資材整備など総合的な復興策を立案します。加賀藩にその策が評価され、29歳の清兵衛は水害復興の責任者に任命されます。

清兵衛は、川原の掘っ立て小屋に農民たちと寝泊まりして、自らの費用で雇った人たちの先頭に立って風雨をいとわず働きました。その姿に胸を打たれた農民たちも集まってきて鍬(くわ)を振るい、荒れ地の復興に立ち上がったのです。

工事を始めて10年後、庄川流域20余りもの町村で荒れ地は復興、さらに未開の地を開墾して新田を開発し、大小120余の用水路を開きました。その時点で清兵衛は、工事にほとんどの資産や土地をつぎ込んで生活費にも事欠く状態だったということです。その後、加賀藩から清兵衛の労をねぎらう褒賞として相当の土地が与えられました。

清兵衛の没後、地元民は清兵衛を川原神社にまつり (現在は戸出光明寺の加茂神社境内)、 命日の10月26日にはその徳を慕って法要が営まれているということです。全身全霊で立ち向かった沢田清兵衛が農民の神様とあがめられていることに深く首肯します。