2025.10.08

水を治める 先人たちの決意と熱意、技術に学ぶ 小樽築港・廣井勇と同志たち ~青木政徳・伊藤長右衛門・浅野総一郎~ 連載69回 緒方英樹

日本初の本格的コンクリート防波堤

現在の小樽港は、弓状にたわんだ石狩湾の海岸線に建設され、北海道における政治・経済を支え、日本海側の流通拠点港として重要な役割を担っています。この小樽港を100年以上も荒波に耐えて守り続けているのが、「港湾工学の父」と呼ばれる廣井勇(ひろい・いさみ)によって建設された小樽北防波堤です。

小樽運河に面する運河公園に廣井の胸像が設置されていて、その銘板に廣井の履歴が次のように記されています。

「1862(文久2)年高知生まれ。札幌農学校第2期生。アメリカ、ドイツで橋梁工学・土木工学を学び、帰国後、札幌農学校教授。のち北海道の港湾改良と築港工事に携わる。彼の指導による小樽築港第1期工事は、日本の近代港湾建設技術を確立し、世界に高く評価された」

小樽北防波堤は、留学から戻ってきた廣井の指導・監督により1897年から11年の歳月をかけ、日本で初めてコンクリートを使って築かれた本格防波堤です。

その工事は、石狩湾に起きる高波が次々と押し寄せ、次々と襲う暴風や白波との闘いでもありました。また、その数年前には横浜港の防波堤で大量のコンクリートブロックに亀裂が見つかったばかりでした。そこで、廣井は、二つの工夫を重ねました。

一つは、セイロン(現・スリランカ)のコロンボ港防波堤を参考に、独特の傾斜ブロック工法を採用しました。北防波堤の断面には、71度34分の角度で斜めに重なり合うようにコンクリートブロックを積み上げました。これは、ブロックを斜めに積み重ねることで重心をずらし、お互いのブロックが支え合う構造にしたのです。これによって、激しい波からコンクリートブロックを守る工法を生み出したのです。

もう一つの特徴は、コンクリートに火山灰を混ぜて強度を増すという火山灰混用高強度コンクリートを使用することにより、海水に強いだけでなく公費節約にもつながりました。

さらに廣井は、工事着工の前年から6万個を上回るテストピース(供試体)を製作し、コンクリートの強度を確認する試験を営々と続けました。

廣井の頼もしい右腕・青木政徳技師

防波堤工事で難関だったのは、海底でマウンド(基礎)の上にコンクリートブロックを隙間(すきま)なく積む前に、人の手でマウンドの凹凸をならす作業でした。冷たい小樽の海底5メートルに潜っての施工は過酷で、「陸に上がると手がかじかんで筆を持てないくらいだ」と廣井は回想しています。その重労働を担った施工監督が青木政徳(あおき・まさのり)でした。

青木は、工部省鉄道局に勤務してトンネル工事技術を学び、琵琶湖疏水工事、北海道炭鉱鉄道、函館港改良工事などを経験した後、小樽港北防波堤工事の基礎調査から加わって、広井のもとで現場の技術指導にあたりました。その献身的な仕事ぶりは、自ら海中に潜って工事の進行状況を確認したということです。

青木技師の功績をたたえる石碑が、小樽港を望める手宮公園に地元有志により建てられています。

1908年、長さ1288メートルの北防波堤が11年の歳月をかけて完成、小樽築港の第1期工事が竣工しました。工事を指揮した廣井は、防波堤の工事中も、完成後も暴風雨が襲うと真夜中でも現場に走り、じっと見守っていたといいます。建設後117年経った現在も現役で稼働している北防波堤は、2000年に土木学会選奨土木遺産に指定されています。

廣井のバトンを受け継いだ伊藤長右衛門

廣井は顧問となって現場を離れ、東京帝国大学の教え子・伊藤長右衛門(いとう・ちょうえもん)が後継者となって小樽築港事務所長となります。「小樽港の生みの親」といわれる広井と共に、南防波堤建設を指揮した伊藤は「小樽港の育ての親」ともいわれています。

伊藤が指揮した第2期工事では、ケーソンと呼ばれる大きな箱型のコンクリート構造物を水中に沈めて防波堤を築きました。この伊藤が考案した「斜路式ケーソン進水方式」とはどのようなものだったのでしょうか。

通常、ケーソンは海上のドック(船渠・せんきょ)の上で造られるのですが、伊藤は、日本海は波が高いため、ケーソンを地上で造って海へ運び、そこから防波堤まで運ぶという進水方式を取り入れました。この方式によって大幅な経費削減、工期短縮につながりました。

廣井の胸像がある運河公園に伊藤長右衛門の銅像が建っています。

銅像横の銘板には、伊藤の考案した新しい技術は、その後の各地の築港工事の模範になったと記されています。伊藤は小樽築港の経験を生かして、その後も、留萌港、室蘭港、釧路港など北海道内の主要な港湾や漁港など設計や施工に携わりました。

「技術者としての自分の力を常に錬磨して文明の基礎づくりに努力すべき」と東京帝国大学で説いた廣井教授。伊藤は、師・廣井の「現場は自分の目で確かめよ」という教えも守り、青木政徳技師と同様に、自分でも海中に潜って防波堤の土台を確認するなど現場第一主義に徹して、廣井の示した土木技術者のスピリットを継承しました。

「港湾工学の父」と一体となった実業家・浅野総一郎

廣井が日本人として初めての本格的防波堤である小樽北防波堤に挑んだ1897年、「使用するセメントは、特に浅野セメントに限る」と廣井から指名されたのが、浅野工場(浅野セメントの前身)代表の浅野総一郎(あさの・そういちろう)でした。

当時、浅野は、東京湾を整備して横浜港との一体化を推進し、両港の中間に臨海工業地帯を造成して一大工業港湾都市を建設しようとする壮大なプロジェクトを抱いていました。

浅野は、北防波堤建設という難工事を視察するため、たびたび小樽に出向いています。そして近くに宿を取って、朝の6時頃から視察すると、現場監督の廣井は、早朝からすでに合羽服(かっぱふく)に身を固めて、自分でセメントと砂と砂利とを調合し、水でこねていたといいます。この光景を眺めて浅野は深く胸を打たれます。この廣井博士なればこそ、この難工事も事なく運ばれるのだと浅野は確信したと言います。

後に廣井は当時を振り返って、こう述べていたと言います。

「この難工事の全責任は自分に在る。もし何年か後にこの防波堤が崩壊すれば、それは私の責任である、と同時に浅野セメントの責任である。私たちの責任と信用はこの防波堤にかかっている。防波堤が割れれば自分も割れるが、浅野セメントも割れてしまうのである」と。

これが縁故となって浅野工場は、廣井の携わった函館、留萌、釧路、稚内など北海道ほとんどの築港工事に参画しました。

1899年、浅野は推し進めていた鶴見・川崎地先海面の埋立の是非について、港湾工学の権威である廣井に意見を求めています。

これについて廣井は、京浜間にある鶴見・川崎地区は自然工業地として適しているのみならず、この埋立は事業としても国家としても大きな利益であると認めています。これを受けて1904年、浅野は神奈川県に鶴見・川崎地先海面の埋立願書を提出。そして1908年、大規模な埋立造成が本格的に動き始めます。これが後の京浜臨海工業地帯の形成につながる大きな端緒と言えるでしょう。

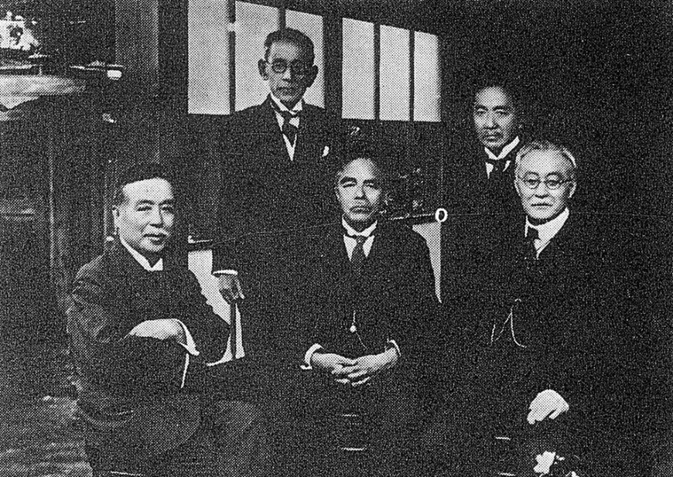

廣井勇は、東京帝大工科大学に招へいされて、直接、あるいは間接に多くの学生たちに薫陶を与え、廣井山脈と呼ばれる錚々たる人材が育っていきました。

そして、1928年10月4日、廣井の告別式において、札幌農学校同級生であった内村鑑三は弔辞で次のように述べています。

「廣井君在りて明治・大正の日本は清きエンジニアを持ちました。…… 君の工学は君自身を益せずして国家と社会と民衆を永久に益したのであります」と。