2025.01.15

水を治める 先人たちの決意と熱意、技術に学ぶ 築城でつちかった土木技術 ~太田道灌、武田信玄~ 連載62回 緒方英樹

松原つづき海近く、太田道灌の江戸城と水普請

日暮里駅前にある、鷹狩り装束の太田道灌(おおた・どうかん)騎馬像の傍らで、山吹の花を手にした少女の銅像がたたずんでいるのをご存知でしょうか。

太田道灌 (1432~86年)と言えば、室町幕府で関東管領を務めて多くの戦を制した軍法家として、また江戸城など築城の名人にして歌人としても知られています。

わがいほ( 庵 )は松原つづき海近く、富士の高嶺をのきば( 軒端 )にぞ見る

1464(寛正5)年、道灌が室町幕府八代将軍の足利義政に拝謁した折り、江戸城の富士見櫓(やぐら)からの眺めを詠んだ和歌です。当時、日比谷入り江と呼ばれた海岸が城のすぐ傍まで迫っていたことがうかがえます。

当時、利根川は太平洋ではなく、荒川・渡良瀬川など多くの河川と交錯しながら、広い湿地帯を江戸湾(現在の東京湾)に注いでいました。そうした劣悪な環境の中、道灌は、平川河口部の洪水防止と江戸湊の拡張を目的として、平川の流れを、現在の一橋付近から掘り進めて流れを変えます(現在の日本橋川)。そして、それまでの平川の川床を江戸城外堀へ転用したと考えるならば、道灌の土木技術は江戸城、川越城、岩槻城など築く過程で著しく進化を遂げていったと言えるでしょう。

戦国バトルを勝ち抜く要素は、城と水

有史以来、あらゆる技術史の中で土木技術が最も古いとされるのは、人類が集団で生活を営むために、雨風をしのぐ家を造り、家の周りに土を掘り、土を盛り、稲作のための耕地を開き、田畑を水害から守る堤防を造り、橋や道を造りといった安定した生活のための必要不可欠な前提を重ねてきたことによります。

そして中世、「土」偏に「成」と書く「城」という漢字には、元々「防衛のために築いた壁や建築物」という意味があります。日本の場合、土を掘り、盛って造った城を中心に、武士や町民の住む「町」へ広がり、やがて農地や村を囲う「都市」へ展開していきました。そうして構築した城を基盤とした地域の共同体を幾度となく脅かしたのが水害です。

戦国時代、領土の内政を確立し、経済基盤を持つことが戦国時代の覇者となれる必須条件であると同時に、治水や築城など土木技術に長けることが戦国バトルを勝ち抜く大きな要素でもありました。

その代表的な戦国武将として、武田信玄が挙げられます。

1521(大永元)年、今から半世紀ほど前、信玄の生まれた甲斐国(山梨県)は、元々「峡(かい)」といって四方を山に囲まれた谷を表していました。山に降った雨は川に注ぎ込み、洪水を起こすと、石や泥と一緒にものすごい勢いで甲府盆地に押し寄せたのです。

「明治以前日本土木史」(土木学会編)第1編(14ページ)に、信玄の治水事業について次のように記述されています。

「信玄は、甲府盆地の水害を除却せんが為め、釜無川に始めて霞堤を築造し、又水制として優秀なる聖牛、棚牛、尺木牛、胴木牛、尺木垣などの工法を創設し、尚林制を厳にして水源の涵養を図れり」

地形を読む中世山城の達人

でも、治水の名人と名をはせる信玄は、城づくりに関わったのでしょうか。

武田信玄と言えば「人は城、人は石垣、人は堀」という有名なフレーズから、信玄は城を築かなかったと思われる方も多いのではないでしょうか。

ところが、信玄は中世城郭づくりの達人だったのです。石垣も天守も存在しない土塁と空堀からなる土の城郭が造られていた時代です。

信玄の居館として躑躅ヶ崎館(つじがさきやかた、現在の武田神社)が知られます。武田氏三代で単郭から複郭式に拡張裏山に要害山城を持ち、地勢を巧みに活用した戦国城館の典型です。

ただし、信玄が城づくりの本領を発揮したのは、周辺の要害山城や土の城(中世城郭)でした。特に、国境の最前線や侵攻先に築いた城で真価を発揮したのです。

中世の山城とは、攻撃しにくく守りやすいことを目的に、標高100~200メートル級の山上に造られた防御専用の軍事拠点です。そして、当時の戦国武将は、本城(根城)を中心に多数の支城(しじょう)を領地内に配置したネットワーク構成を取っていました。

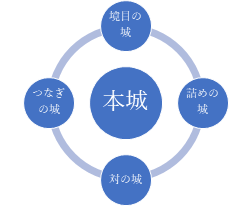

支城とは、本城を守るように配置された補助的役割を持つ出城・砦・陣屋などのことを指します。敵の領国の付近に造られる「境目(さかいめ)の城」、本城と支城の間をつなぐ「つなぎの城」、敵城近くに築く「対(たい)の城」、連絡や見張りなどをする「伝えの城」、そして緊急時に立て籠もる「詰めの城」などです。

上図のように、支城ネットワークは役割によっていくつかの種類があり、規模も大小さまざまで、根城となる本城に比して枝城とも呼ばれました。そして、信玄が特に優れていたことは山城を築く地形を巧みに読んでいたことです。

たとえば、河岸段丘(かがんだんきゅう)という川の流れに沿って造られた階段状の地形を利用して、崖に接して城を築いて城の防御力を高めるなどしています。

戦国の城づくりにおいて、城を築く土地を選ぶ地選(ちせん)、選ばれた土地のどの部分に築城するか、地形をどのように取り込むかを決める地取(じどり)が極めて重要なポイントとなります。

まさに、城づくりによってこうした地形を読み、自然を観察する目が養われたことによって、武田信玄は、水はどう流れ、土砂はどう動くのか。暴れる流れの観察を重ね、川の性質を知り尽くして多くの治水事業を行っていったものと想像します。

そして、家臣や住民、身分に関係なく耳を傾け、古老や地域の知恵を次々と取り入れた信玄は、「人は城、人は石垣、人は堀」となって領民との信頼関係を確立していったことでしょう。